『中小企業白書』から読み解く3か年の変化と経営者がすべきこと

-

2025.08.28

- あなたの会社は、この3年間でどれだけ強くなりましたか。中小企業白書3か年分のデータに基づき、日本の中小企業が直面する経営環境の変化と、経営者が取るべき戦略について解説します。

総括~中小企業の経営の方向性

2023年から2025年の白書によると、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復基調は鈍化し、2024年には倒産件数が10,006件に達するなど、経済活動の厳しさが浮き彫りになりました。

特に、物価高騰と深刻な人手不足が中小企業の経営を強く圧迫しており、コスト増加分の販売価格への転嫁が下流工程ほど困難である現状が指摘されています。

一方で、中小企業の賃上げ意欲は高いものの、大企業との賃上げ格差は拡大しており、賃上げ原資の確保が急務となっていることでしょう。

コストカット戦略は限界を迎え、「攻め」の経営、すなわち付加価値向上に向けた積極的な投資やデジタル化、M&Aの活用が中小企業の持続的成長には不可欠であると強調されています。

また、経営者の高齢化が進む中でも、若い世代への円滑な事業承継が、企業に変革をもたらす重要な契機となることが示唆されており、これらの変化に経営者が戦略的に対応する「経営力」の向上が強く求められています。

中小企業白書に見る3か年の経済動向

近年の白書を通じて、中小企業を取り巻く経済環境の推移を注視してまいりました。

2023年版では、多くの業種で売上高が感染症流行前の水準に回復したものの、生活関連サービス業、宿泊業、飲食サービス業は依然として厳しい状況が続いていました。経常利益も回復基調にはありましたが、その回復ペースは頭打ちになっています。

そして、2024年版では、中小企業の売上高増加幅が縮小し、景況判断DIも全業種で悪化しました。

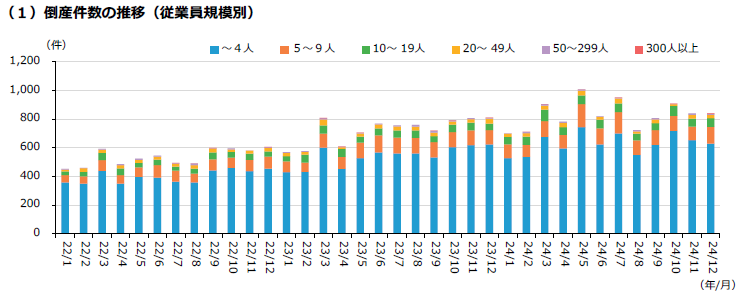

さらに、2025年版では、中小企業を取り巻く環境は円安・物価高の継続、金利の上昇、構造的な人手不足により「依然として厳しい」と評されています。注目すべきは、倒産件数が2021年を底に増加に転じ、2024年には10,006件に達したことです。この倒産の大部分は、従業員数1~4人の小規模企業で発生しており、物価高騰や人手不足が主な要因と分析されています。(資料︓(株)東京商⼯リサーチ「全国企業倒産状況」)

※引用:中小企業白書2025年版

これは、経済回復の恩恵が広く行き渡らず、コスト増加が経営を圧迫している中小企業の脆弱性を示唆しています。経営者の皆様には、これらのマクロ経済環境の変化を迅速に捉え、早期に事業構造の見直しやコスト管理の徹底、そして付加価値向上への転換を図ることが求められます。

経営者が直面する2大テーマ「人材確保」と「賃上げ」の動向

※画像提供:PIXTA

中小企業の経営において、人材の確保と賃上げは年々重要度を増す課題です。

2023年版中小企業白書では、正規職員・従業員の雇用者数の増加幅が縮小し、非正規雇用者が増加に転じたことが報告されました。

最低賃金は2022年に961円、2023年には1,004円と着実に上昇しており、春闘による賃上げ率も2023年に全体で3.58%、中小で3.23%と増加基調です。しかし、消費者物価指数が賃金指数を上回るペースで上昇し、消費者マインドは伸び悩んでいました。※8月冒頭では最低賃金が1,063円と賃上げは加速しています。

2024年版では、人手不足が中小企業の最も優先度の高い経営課題として認識されており、多くの企業で人材の確保・育成が避けられない状況となっています。

賃上げの動きは中小企業でも浸透している一方で、業績改善を伴わない防衛的な賃上げが収益を圧迫している事業者も少なくありません。そして、2025年版では、2024年の賃上げ率が約30年ぶりの高水準(全体3.58%、中小3.23%)となったものの、大企業との賃上げ格差は拡大し、中小企業は更なる賃上げ余力が厳しい状況にあることが示されています。

この厳しい状況に対し、経営者の皆様には、単に賃上げを実施するだけにとどまらず、省力化投資による生産性向上や、働きやすい職場環境・人事評価制度の整備、副業・兼業人材の活用など、賃金以外の魅力で人材を惹きつけ、定着させるための戦略的な取り組みが求められています。

※画像提供:PIXTA

解決策:投資・イノベーションの促進とM&A戦略

中小企業が今後も成長を続けるためには、積極的な投資とイノベーションに挑戦していくことが求められます。

こちらの記事では、上手な投資によって1人あたり売上2倍、年商4億円から15億円に成長した事例を解説しています。

※社長オンラインの有料版にて公開中

2023年版中小企業白書では、中小企業の設備投資計画が前年度比で増加し、「維持更新」から「生産能力の拡大」や「製品・サービスの質的向上」へと優先度がシフトしていることが示されました。

しかし、研究開発費の売上高比は大企業に比べて依然として低水準であり、デジタル化(DX)の取り組みも初歩的な段階に留まる企業が過半数を占めていました。

2024年版では、約9割の中小企業が投資行動に意欲的な経営方針を示していることが記載されています。そして、2025年版では、ソフトウェア投資比率が大企業、中小企業ともに上昇傾向にあり、デジタル化への投資が進んでいることがうかがえます。

イノベーション活動への取り組みも進展しており、特に情報通信業、製造業、卸売業でその傾向が顕著です。

また、M&A件数は近年増加傾向にあり、2024年には過去最多を記録しました。M&Aを実施した企業は非実施企業よりも売上高と経常利益の成長度合いが高いことが確認されており、その主な目的は市場シェア拡大や人材・技術獲得とされています。

経営者の皆様には、コストカットから脱却し、DXやGXへの対応、研究開発、そしてM&Aを「攻め」の経営戦略として位置付け、積極的に投資を行うことで、持続的な成長と競争力強化を実現することが期待されています。

中小企業のサプライチェーンとコスト転嫁の課題

※画像提供:PIXTA

サプライチェーンにおける取引の適正化とコスト転嫁は、中小企業の収益性確保に直結する重要な課題です。

2023年版中小企業白書では、原材料や部品の調達遅れの影響が減少傾向にある一方で、中小企業は仕入価格の上昇分を販売価格に十分に転嫁できていない状況が示唆されました。特に労働費の転嫁率は低い水準にありました。

2024年版では、製造業を中心に原材料・仕入コストやエネルギーコストの上昇を8割以上の企業が実感しており、労務費の価格転嫁が依然として難航しています。

そして、2025年版では、サプライチェーンにおいて最終製品・サービスに近い「1次請け」から下流に行くほど、価格転嫁が進みにくい構造が明らかになりました。

これは、中小企業が依然としてコスト上昇圧力を受けやすい立場にあることを強く示唆しています。

経営者の皆様に、自社の原価構成を正確に把握した上で、適切な価格設定を行い、取引先との価格交渉に臨むことが重要であると提言いたします。

また、「価格交渉促進月間」や「パートナーシップ構築宣言」の活用、中小企業活性化協議会や下請Gメンなどの支援機関を積極的に活用し、サプライチェーン全体でのコスト転嫁の定着を目指すべきです。

経営者の世代交代と事業承継の最新動向

※画像提供:PIXTA

中小企業の持続可能性を確保する上で、経営者の世代交代と円滑な事業承継は避けて通れないテーマです。

2023年版中小企業白書では、後継者不在率が2017年の66.5%をピークに減少し、2022年には57.2%となりました。50代、60代の経営者における不在率の低下は、事業承継への意識の高まりを示唆しています。

しかし、2024年版では、経営者の年齢分布が平準化しているものの、70歳以上の経営者の割合が2000年以降で最高となり、2023年時点でも後継者不在率が54.5%と半数近くの企業で後継者がいない状況が続いています。

さらに、2025年版では、休廃業・解散件数が近年減少傾向にあったものの、2023年に増加に転じ、2024年には約7万件に達しました。

中規模企業では黒字廃業の割合が再び過半数となり、小規模事業者では赤字廃業が依然として過半数を占める状況です。これは、事業承継の未実施が望まない廃業につながっている可能性を示唆しており、黒字廃業を防ぐための支援が急務であると考えられます。

政府は「アトツギ甲子園」の開催などで後継者育成を支援しており、事業承継税制の特例措置は2026年3月末まで提出期限が設定されています。(船井総合研究所でも事業承継を専門に営む船井総研あがたFASが今年の1月に設立しました)

2025年度の税制改正では、事業承継税制の役員就任要件が事実上撤廃されるなど、承継を後押しする動きもあります。経営者の皆様には、ご自身の年齢に関わらず、早期からの事業承継計画策定と、若い後継者への権限委譲を積極的に進めることで、新た

※画像提供:PIXTA

な感性や考え方を導入し、企業に変革をもたらす機会として捉えることを推奨いたします。