DXリーダーに誰を抜擢する?成功社長の承継×改革推進の狙い

-

2025.05.05

- 多くの企業がDX推進に取り組む中、同程度の投資や内容が似たよった中でも、大成功している社長がいます。その共通点とは何なのでしょうか。

中には、推進役の適任者がいない場合はある人物を「変革の旗手」として抜擢させた成功社長もいます。対して、社内のITの何でも屋人材は適していない場合が多いことも。

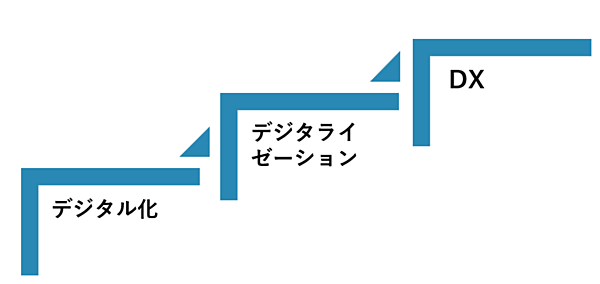

DXには3つの段階がある

多くの企業がDX推進に乗り出していますが、「とりあえずDX」には落とし穴があります。目的、段階ごとにやるべきことがあるのです。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用してビジネスそのものを根本的に変革することを指します。単にITツールを導入するだけでなく、業務プロセス、組織文化、顧客体験などを包括的に変革し、新たな価値を生み出すことを目指すものです。そして、DXには3つの段階があります。

■企業におけるデジタル技術活用の3段階

①デジタル化(デジタイゼーション):アナログで行なっていた業務をデジタルデータに置き換えること。例)紙の情報をExcelやシステムに入力する

②デジタライゼーション:デジタル化したデータや技術を活用して、業務プロセスの効率化や変革を行ない、データ経営に生かすこと。

例)CRM(顧客関係管理システム)を導入し、顧客データを活用したLTV(顧客の生涯価値)を向上させる

③DX(デジタル・トランスフォーメーション):デジタル技術によって、ビジネスモデルそのものを根本的に変革すること。例)レンタルビデオ店から動画ストーリーミングサービスへの転換

多くの企業は第1段階の「デジタル化」を終え、デジタル化したものを経営に活かす第2段階「デジタライゼーション」に取り組んでいるところです。

そもそも、デジタル技術の活用にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

1つめは、業務プロセスの効率化とコスト削減です。デジタル化によって業務を標準化し、無駄を省くことで、コストを削減することが可能です。特に、バックオフィス業務では、標準化されたシステムに業務を合わせる「Fit To Standardフィット トゥ スタンダード)」のやり方が効率的です。

2つめは、LTV(顧客生涯価値)の向上です。デジタル技術を活用して顧客との接点を強化し、顧客体験を向上させることで売上を増やし、長期的な顧客価値を高めることができます。さらに、デジタルマーケティングなどを活用して、ターゲットを明確にした効率的な広告配信を行なうことで、CPA(顧客獲得単価)を削減できる可能性があります。

3つめは、データに基づいた経営(データドリブン経営)が可能になることです。デジタル化によって蓄積されたデータを分析し、経営判断に活用することで、業務・オペレーションの最適化や、新たな経営課題の発見、新規事業の創出などにつながります。

デジタル技術の活用を推進していくことは、現代のビジネスにおいて不可欠ですが、単にITツールを導入するだけでは不十分です。

「デジタル化に成功してきた社長」を分析すると、ある共通点があります。

成功している社長の共通点①:ビジョンが明確

画像提供:PIXTA

成功している社長はDXで何を実現したいのか、目的とビジョンが明確です。現場からの個別の要望ではなく、トップから、顧客満足度・LTVの向上、業務標準化によるコスト削減などの「取り組む理由」を示す必要があります。

そして、現状の業務フローを分析し、非効率な点や俗人化している点を洗い出します。その上でDX推進のグランドデザイン(全体構想)、ロードマップを策定。現状と目指す姿のギャップを埋めるために、優先順位を付けて計画的に進めることが重要です。

グランドデザインは、現状分析をしてどのような状態を目指すのかを可視化するだけではなく、トップのビジョンを浸透させたり、現場からの抵抗や対立が起きた際の拠り所としても活用できます。

プロジェクトを進める中で、方向性がブレてしまうことは多々あり得ます。特に、現場からの意見や抵抗が生じた場合に、当初の目的を見失ってしまうのです。これを防ぐために、グランドデザインを最初にしっかりと立てる必要があります。

成功している社長の共通点②:最適な人材を抜擢せよ

画像提供:PIXTA

DXを推進するためのプロジェクトチームを部門横断的に組成できるかが重要です。この際、ビジネスとITの両方がわかる人材を推進役にすることがポイント。

単にコンピューターが好きなIT担当者を任命するのではなく、事業を理解し、DXやデジタル技術の活用によってどのように業績を向上させられるか、という視点を持つ人物が適任です。

もし、適任者がいない場合は「育成」をするしかありません。後継者がその役割を担うケースが多く、70代の会長・社長さんが、40代の息子さんなど、次期社長候補である後継者に会社を変革させるという目的でDX推進役を任せることが多く見られます。

これは、単にDXを推進するだけでなく、後継者に経営者としての手腕を発揮させるための試金石としての意味合いが強いと考えられます。

画像:PIXTA

次に、後継者自身の動機として、社内幹部からの信頼を得て、実力を認めてもらうための手段として、DXを活用する側面もあります。特に、後継者にとって、番頭さんのように社歴が長く、年齢も上の幹部社員がいるような状況では、DXを成功させることで、リーダーシップと変革力を示す必要があると考えられます。

さらに、DXを推進することは組織文化を変えることにもなります。より効率的な組織への変革を、将来のリーダーとなる後継者がその推進を担うことで、新しい技術や考え方を組織に浸透させやすくするという利点もあるでしょう。そのため単に社内のITの何でも屋さんに依頼してはいけません。文化を変えることを出来る、そんなリーダーシップを持たせたい人物こそ抜擢させるべきなのです。

また、プロジェクトを成功させることは、後継者にとって、将来、自分が社長として会社を経営していく上での自信につながります。変革を成し遂げた経験は、その後の経営判断やリーダーシップの発揮において、大きな糧となるはずです。

推進役を任命するトップには、プロジェクトを成功させられる資質を持つ後継者を選び、あえて困難な変革を託すことで、次世代のリーダーを育成しようとする意図が伺えます。

成功している社長の共通点③:すでに成功している企業をモデリング

画像提供:PIXTA

成功事例が何よりも役に立つもの。すでに成功している、同じような業態・業種から学ぶことで効率的に進められるでしょう。直接、成功事例を聞ける機会を持つことで「実際どうなのか」という率直な質問もできます。

また、DX推進に成功している社長は、最新技術を積極的に取り入れている傾向があります。AIエージェントのような最新の情報やテクノロジーに関心を持ち、新しいものをスモールスタートとアジャイルな進め方で取り入れています。

全社導入をいきなり目指すのではなく、部門やプロジェクト単位で小さくはじめ、成果や課題を学びながら段階的に展開していく。小さく始めることで得られた成功や失敗の知見を活かし、全体に展開していくことが、上手に進めている社長の共通点です。

ただし、単に真似をするのではなく、自社の状況に合わせて取り入れることや、目的・ビジョンを明確に持つことが重要です。

社長自身がビジョンを持つこと、プロジェクトの推進役に適任はいないか思い浮かべてみること、最新技術に興味を持って触れてみることは今日からできます。

適任者がいなくても、信じて任せてみると、思わぬ頭角を現わす後継者や社員もいるかもしれません。