成功する経営者の時間の使い方

-

2025.07.02

- 経営者・社長の時間の使い方は、個々の価値観でかなり時間の使い方は違うと思います。

その社長がどこを目指しているか、何をしたいか、ライフスタイルなどによっても違います。ここでは、業績が上がり、自分の時間が確保でき、仕事・家族・友人と過ごす時間が潤沢にあるような、一般的に理想とされる社長の時間の使い方をまとめました。性格や得意・不得意はありますが一つの目安になると考えます。

時間の使い方が上手な社長、下手な社長

時間の使い方が上手な社長、下手な社長

時間の使い方が上手な社長・下手な社長といった観点で考えると、「時間価値」をきちんと理解しているかどうかだと思います。

例えば、年商50億円企業が売上1,000万円企業の話を一生懸命聞いてもあまり意味がないでしょう。そのような会社は、将来100億円にするための勉強に時間を使った方が効果的です。このような取捨選択ができていることが重要です。

また時流や業界、社員や社長の自身の家族も変化していきます。その中で変わっていく必要もあります。社長として使うべき時間はどこにあるか、適切に変化していく、つまり「捨てる美学」も必要です。

共通して重要なのが「勉強」時間

100名超え、20名超え企業の時間の使い方を解説していきますが、共通する点もあります。その1つが「勉強」です。

人は成功イメージが沸くと頑張ることができます。そのイメージを沸かせるために勉強が必要です。新たな経験、読書やビジネスメディア、視察、経営者との出会いなどによって成功イメージが生まれます。

そこで重要なのが情報収集です。社長onlineが中小企業の社長を分析して作成した「社長online白書」でも、営業利益が高い会社ほど、「同業者・異業者との交流」「セミナー」「企業視察」に時間を割いている傾向でした。

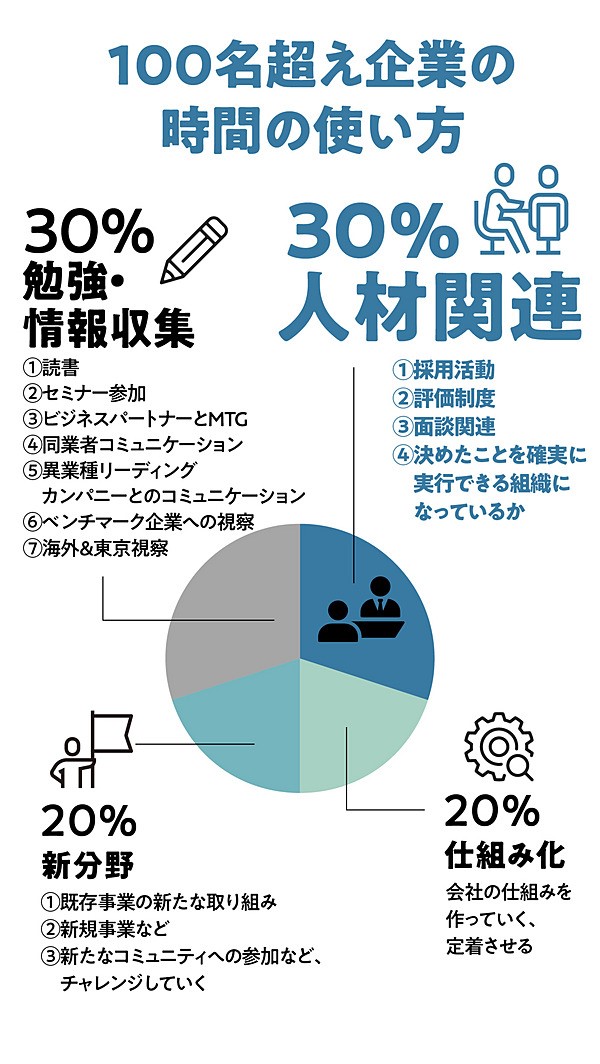

100名超え企業の場合

「人材関連」に30%

100名超え企業では、社長個人が動いても売上は数%しか変わらないため、社長の個人プレーはあまり重要ではありません。

①採用活動

社長の仕事としては採用が大事です。どんなビジネスモデルでも間違えなく、どれだけ優秀な人が入ってくるかが鍵を握ります。

人手不足が深刻化する中、自分より優秀で、自分ができないことをしてくれる人材を採用していくために、社長が率先して採用活動をしていく必要があります。

②評価制度

評価制度にもトレンドがあるため、毎年チューニングする必要があります。

例えば100名超えの企業でもメンバーシップ雇用は多いですが、ジョブ型雇用を組み入れるなどチャレンジしていくのです。ジョブ型雇用を一部分組み入れるだけでも、スペシャリストを採用しやすくなります。また、新卒採用が難しくなっており、中途採用が増えている中でもジョブ型雇用の必要性は高まっています。

評価制度は時流に合わせて変化させていきましょう。

③面談関連

社員のことをよく知ることが目的です。100名超え企業では1on1は難しいですが、グループ面談でも効果があります。社員の話を聞くことで、働く意欲も高まっていきます。

④決めたことを確実に実行できる組織になっているか

決めたことを確実に実行できる組織であるかによって、業績が明らかに変わってきています。

年商500億円の企業は、あると決めた内容を翌日に実行しています。年商100億円の企業は、1カ月以内にやり切り、ブラッシュアップしています。年商50円では1カ月以内に6割実行しています。

「仕組み化」に20%

会社の仕組みを作っていく、定着させる

社長業は「仕組み化」と言っても過言ではありません。社長ならば、売上の公式など何かしら「成功のルール」を見つけていると思います。

売上が上がる公式を仕組み化し、リーダーに任せていくと「自立型組織」になっていきます。それが積み重なっていくことで、売上が加算されていきます。

「業績アップの公式を見つける→ポイントを分析→ルールを作る→浸透させる」が仕組み化です。優秀な会社ほど早く見つけて、ブラッシュアップさせています。

「新分野」に20%

新分野には大きく3つ、既存事業の新たな取り組み、新規事業、新たなコミュニケーションへの参加があります。

①既存事業の新たな取り組み

既存業を成長させるための取り組みです。リーディングカンパニーであるなら異業種や海外からの成功事例を取り入れるなどです。

②新規事業

基本的には世の中の市場がシュリンクしていくため、新たな成長分野を作っていく必要があります。また新規事業によって社員のポジションが増えるため、意欲が沸き、組織の活性化にもつながります。100名超えの企業では効果的です。

③新たなコミュニケーションへの参加

人との会話や新たな場所に出向くことで新たな気づきが得られます。社長自身が率先して新たなチャレンジをしていく必要があります。

「勉強・情報収集」に30%

①読書

成功している経営者の8~9割は読書をしています。ビジネスの理解が深まります。本を読む時間は自分の都合で作れるのも良い点ではないでしょうか。

②セミナー参加

セミナー参加で新たな知見が得られます。

③ビジネスパートナーとのMTG

ビジネスバートナーとは取引先です。仕入れ先やコンサル、会計事務所、金融機関、システム会社など各種取引先から新たな情報をつかむことができます

④同業者コミュニケーション

自分たちの業界のトレンドをしっかり把握するために必要です

⑤異業種リーディングカンパニーとのコミュニケーション

業界のリーディングカンパニーほど重要です。同業者から学ぶことが減ってくるため、異業種の知見からイノベーションを起こすことにもつながります。

⑥ベンチマーク企業の視察⑦海外や東京視察

伸びている経営者は視察をしています。地方企業であれば東京へ、東京の企業ならば海外へ視察してみてはいかがでしょうか。

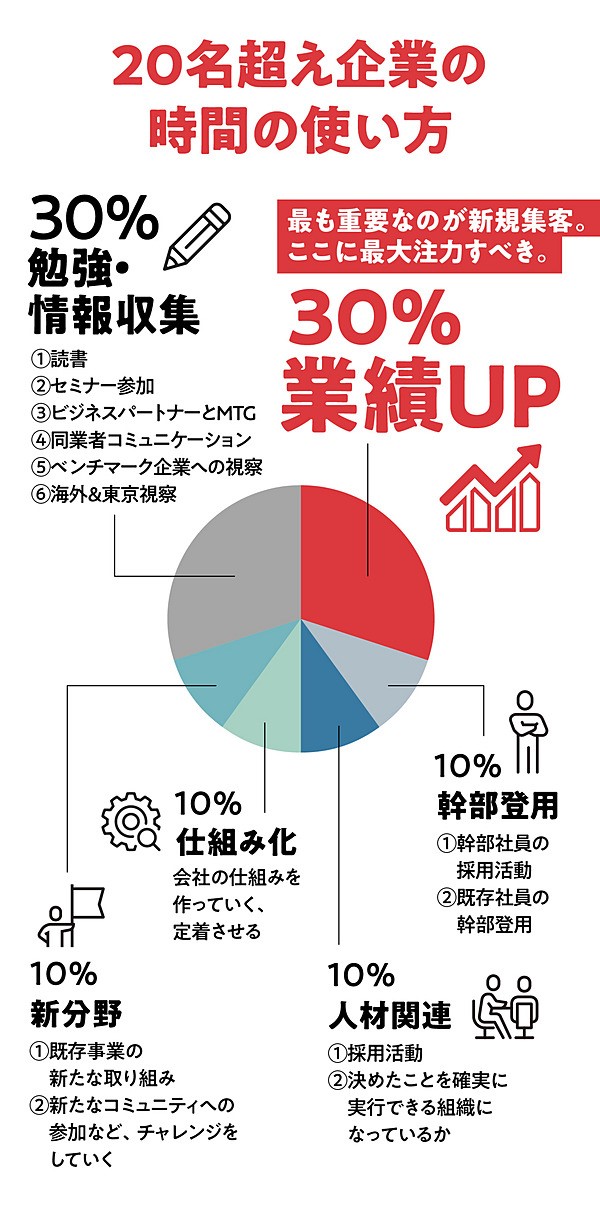

20名超え企業の場合

「業績アップ」に30%

「業績アップ」に30%

20名超え企業で最も重要なのが「業績アップ」、つまり新規集客です。新規集客さえうまくいけば、それ以外の課題を解決できると言っても過言ではありません。顧客が増えると基本的には売上が伸び、社員の士気も上がります。新規集客に最大限注力していく必要があると考えます。

「幹部登用」に10%

組織の壁があると言われています。社長のワンマン経営では社員30人が限度と考えられています。また、社長も支えが必要のため幹部は重要です。

①幹部社員の採用活動

幹部登用に関しては「偶然採用できた」ケースが多いですが、幹部採用専門サイトやSNSなどから見つけたり、取引先と接する中で採用に至ったりするケースもあると思います。

②既存社員からの幹部登用

この人材は伸びそうだと感じた社員を育成していくことが重要です。いまW社長体制が増えています。社長1人での経営は難しいため、信頼できる幹部を見つけていきましょう。

20名超え企業が100名超え企業と比較して減っているのが、「人材関連」「仕組み化」「新分野」です。その分を「業績UP」「幹部登用」に割り振りました。逆に100名超え企業、20名超え企業に共通するのが「勉強・情報収集」です。会社を成長させたいと考えるのならば、企業の規模を問わず勉強や情報収集が根幹になります。

企業規模別にみる、いまは必要のない時間

企業規模によって時間の使い方の比重は変わります。

20名超え企業の場合は、評価制度に重きを置く必要はないでしょう。20人の社員ならば社長はだいたい把握していると思います。それより日々のコミュニケーションが大事です。

また、業績アップのためにも、新規事業より既存の事業に注力する必要があります。勉強・情報収集の面では異業種のリーディングカンパニーとのコミュニケーションも今の段階では、そこまで注力する必要がないと思います。

様々な施策を実行したいと思いますが、20人ではできることが限られています。断捨離していくも必要です。例えばウェブマーケットだけでも非常に多くの媒体が存在していますが、最も反応が良い媒体だけを試すなど絞り方を考えましょう。

少ないリソースでも、そぎ落とすことで効果が出る施策をブラッシュアップさせていくことが大事です。意識して「やらないこと」を決めてはいかがでしょうか。

100名超え企業の場合は、中長期発想が必要です。明日や今月ではなく3年、5年、10年先の業績を考えていく必要があります。

社長個人の営業やコアではない業務は自ら実行せず、社員に任せた方が中長期的成長につながります。

100名超え企業では社長の「我慢」が大事です。より成長していくために「自分だったらこうするのに、、」から脱却しなければいけません。

それが「できない」と考える経営者は「ビジネスモデルが弱い」「人が育っていない」「やり切れる仕組みや文化が形成されていない」といったことの裏返しだと思います。優秀な幹部の採用や、業績アップの基盤作り、ビジネスモデルの強化などが必要だと思います。

よりよい環境を作るために

アイディアはリラックスした時にしか湧いてきません。社長自らをよりよい環境に置くためにも効果的な時間の使い方を考えてみませんか。

時間の使い方が上手な社長、下手な社長

時間の使い方が上手な社長、下手な社長