会社の未来は「経営者の決断」で9割決まる!明日から使える意思決定力養成講座

-

2025.10.21

- 中小企業経営者にこそ「意思決定力」が求められます。変化が激しいこの時代、大手企業より速く動けることが、中小企業の最大の武器と言えるでしょう。経営者の「迷い」は、会社の成長を止める最大のコストです。「良い決断」とは何か? 正解のない時代における判断の拠り所を模索します。

「あなたの会社は大丈夫? 成長を鈍化させる社長のNG意思決定パターン

※画像提供:PIXTA

あなたの会社で、昨年「やめる」と決断した事業やプロジェクトはいくつありますか?もしゼロなら、それは成長ではなく停滞のサインかもしれません。

ケース1:「過去の成功体験」頼み

「このやり方でうまくいってたよね」

「わざわざやり方を変える必要があるの」

多くの業界で市場が縮んでいます。つまり、昨日と同じことをするのは、売上が下がることを意味します。もはや「何も変えない」ことこそが最大のリスクなのです。また、時流の変化が早く大きいため、新たな施策をしかけ続けるべきと言えます。過去の成功体験を続けることは成長が鈍化していくと捉えたほうが良いでしょう。

ケース2:「情報収集」の罠

「念のため、もう少しデータを集めてからにしよう」

「競合の動向がはっきりするまで、一旦様子を見よう」

真面目で、石橋を叩いて渡るタイプの経営者ほど、この罠に陥りやすいと言えます。意思決定の精度を高めるために、できるだけ多くの情報を集めようとすることは、一見すると正しい行動に思えます。しかし、答えを求めて情報を集め続けるうちに思考は停止し、決断は先延ばしにされてしまいます。このような状況の方が問題で、ある程度見込がたったら行動に移した方が、最終的に良い結果を得られます。船井総研の創業者の船井幸雄は「成功可能性が7割みえたら行動しなさい」と言っていました。

ケース3:「社員への忖度」

「この施策、ベテランの〇〇さんは反対するだろうな。。。」

「新しいシステムは便利そうだけど、社員が使えるか不安」

社員を家族のように大切に思う、情に厚い社長。その想いは尊いものですが、時として会社の成長の足かせとなります。社員への忖度が先行し、本当に会社のために必要な改革を先送りにしがちです。これは、非常に危険な兆候です。茨城県で業態を変えながら業績を上げ続けている経営者は採用時に「変化し続ける会社である」という企業姿勢を伝えることで、チャレンジに強い会社となっています。

決断の精度を劇的に上げる!情報収集と分析の技術

こうしたNGパターンに陥らないためには、判断の拠り所となる「質の高い情報」が不可欠です。業績好調な経営者の決断するための情報収集と分析についてご紹介します。

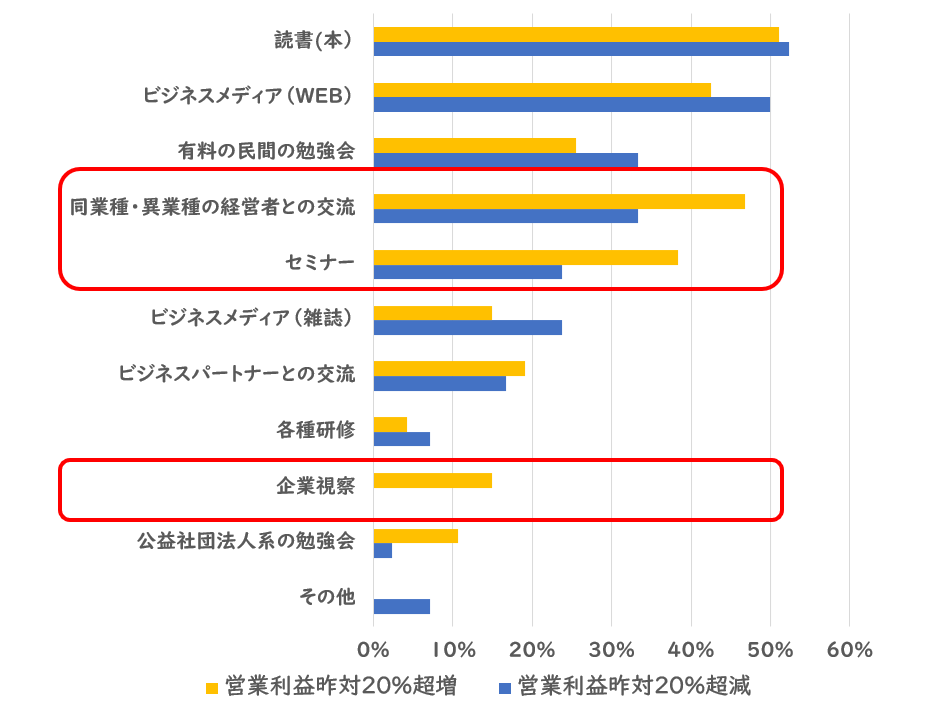

社長onlineが実施した、315名の社長を対象にしたアンケートを分析すると、業績の良い企業の社長の情報収集で目立ったのは「セミナー」「経営者同士の交流」「現場視察」でした。営業利益昨対20%超と昨対20%減の情報収集を比べて差が出たのです。

社長自身のビジネス情報収集 営業利益成長別比較表

読書やビジネスメディアなどの情報は得た上で、さらに、一次情報も積極的に取りに行こうという姿勢が見て取れます。

一次情報とは、「あなた自身が直接、五感で得た情報」です。

・お客様からの直接のクレームや感謝の声

・営業担当者が現場で聞いた、顧客の生々しい本音

・自社のPOSシステムから出力した、未加工の売上データ

・工場や店舗を訪れて、自分の目で見た現場の状況

・社員と1on1で対話して感じた、職場の雰囲気

これらの情報は、信頼性が非常に高く、具体的です。他人の解釈というフィルターがかかっていないため、最も事実に近い情報と言えます。ただし、収集に手間と時間がかかり、得られる範囲も限定的という側面があります。

二次情報とは、「誰かの手によって加工・編集された情報」です。

・業界団体が発表した市場調査レポート

・新聞やニュースサイトに掲載されている経済記事

・コンサルティング会社が作成した資料

・書店に並んでいる経営戦略に関する書籍

・取引先から聞いた「〇〇社が好調らしい」という噂話

画像提供:PIXTA

これらの情報は、世の中の大きな流れや全体像を掴むのに非常に役立ちます。専門家によって分析・要約されているため、効率的に知識を得られるのが最大のメリットです。しかし、その情報には作成者の意図やバイアス(偏り)が含まれている可能性を常に忘れてはいけません。

賢明な経営者は、この2つを巧みに使い分けます。

まず、二次情報(市場レポートやニュース)で世の中の全体像や仮説を立てます。「どうやら、健康食品市場が伸びているらしい」といった具合です。

次に、その仮説を検証するために、一次情報(自社の顧客へのヒアリングやアンケート、業績データなど)を取りにいきます。「では、うちのお客様は、具体的にどんな健康食品ならお金を払うだろうか?」と、自分の足で答えを探しに行くのです。

最も危険なのは、二次情報を鵜呑みにし、一次情報での検証を怠ることです。決断の精度を劇的に上げるため、まずは情報の「出どころ」を確認する習慣から始めましょう。

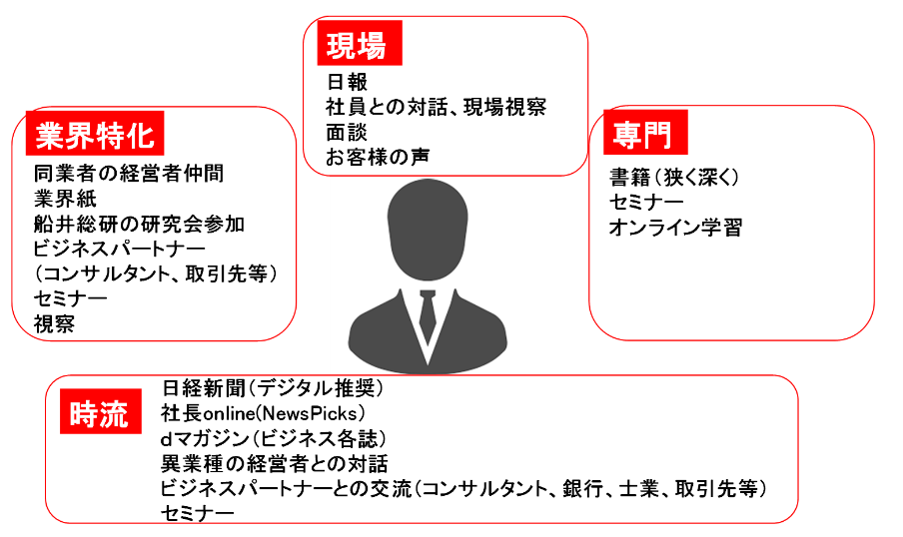

このように、時流、専門性、業界、現場といった多角的な情報を組み合わせ、分析することで、経営方針は固まっていくのです。

社長自身の心を整える。日々の意思決定トレーニング

画像提供:PIXTA

ここまで手法や考え方をお伝えしてきましたが、最終的に意思決定の質とスピードを左右するのは、社長自身の「心」の状態です。

ここでは、日々のプレッシャーの中でいかに冷静な判断力を保ち、経営者としての覚悟を固めるかについて解説します。

1.選択肢が多すぎる「決断疲れ」を防ぐ方法

「午前中は快調だったのに、夕方になると重要なメールの返信一つさえ億劫になる…」

このような経験はありませんか? それは、あなたの意思や能力が低いからではありません。単に「決断疲れ(ディシジョン・ファティーグ)」を起こしているだけです。人間の意思決定力は、スマートフォンのバッテリーのように、朝満タンでも使うたびに消耗していきます。

重要なのは、この限られた「決断バッテリー」を、本当に重要なことにだけ使うことです。

重要でない決断は、自動化する

故スティーブ・ジョブズが毎日同じ服を着ていたのは有名です。「何を着るか」という小さな決断を日常から排除し、その分のエネルギーをより創造的な仕事に注ぐためでした。昼食のメニュー、通勤ルートなど、会社の未来に関わらない決断は、ルール化・パターン化してしまいましょう。

最も重要な決断は、午前中に行う

頭が最も冴えているのは、バッテリーが満タンの午前中です。資金調達、人事評価、新規事業の最終判断など、会社の根幹に関わるクリティカルな意思決定は、このゴールデンタイムに行うといいでしょう。午後は、比較的単純なタスクや情報収集に充てるのが理想です。

2.経営判断の壁打ち相手、「メンター」や「右腕」の重要性

社長は孤独です。重要な判断であればあるほど、社内の誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまうことが少なくありません。しかし、一人で考え続ける思考には必ず偏りや見落としが生まれます。

そこで不可欠なのが、思考の「壁打ち」ができる相手の存在と言えるでしょう。自分の考えを言葉にして相手にぶつけることで思考が整理され、自分では気づかなかった矛盾や可能性が見えてきます。

ChatGPTやGemini等のAIと相談する

すでに多くの経営者が活用しているかと思います。思考の壁打ち相手として非常に有能です。良い回答を得るには、相談する情報を適切に入力することが重要になります。気兼ねなく何度も相談できます。

社外の「メンター」を持つ

利害関係のない、経験豊富な社外の経営者仲間は最高の壁打ち相手です。業界の常識に染まっていない客観的な視点から、あなたに鋭い問いを投げかけてくれるでしょう。

ビジネスパートナーを持つ

コンサルタントや会計士に弁護士など、専門家の意見も有効です。専門家ならではの成功確率の高い提案をもらえます。

社内の「右腕」を育てる

社長のビジョンを深く理解し、ときには耳の痛い進言もしてくれる。そんな「右腕」となる幹部の存在は、何物にも代えがたい財産です。答えを求めるのではなく、「今、こう考えているんだけど、君ならどう思う?」と問いを投げかける習慣を持ちましょう。彼らの視点が、あなたの決断をより強固なものにしてくれます。

画像提供:PIXTA

3.経営者としての「覚悟」の持ち方

決断することは非常に心理的負担がかかることです。この責任から逃げたいと思った瞬間に、経営者の意思決定はブレ始めます。では、どうすればその重圧に耐え、覚悟を固めることができるのでしょうか。

「決められないこと」こそが最大のリスクと知る

決断における本当の失敗とは、間違った選択をすることではありません。失敗を恐れるあまり、「決断を先送りし続けること」です。決断しなければ、事態は好転せず、静かに悪化していくだけです。

最悪の事態を想定し、備えておく

覚悟とは、単なる精神論ではありません。「この決断が裏目に出た場合、最悪どうなるか?」「その時、打てる次の一手は何か?」を具体的にシミュレーションし、備えておくことです。最悪の事態への備えがあるからこそ、腹を括って前に進めるのです。

会社の未来は「経営者の決断」で9割決まってしまいます。本稿で紹介した思考法や技術が、その一助となれば幸いです。