社長の見た目で社運が決まる!戦略的身だしなみ

-

2025.09.09

- 社長は会社を代表する立場にあるため、社員はもちろん、取引先からも「見られる」存在だ。だからこそ、戦略的に身だしなみに気をつける人が多い。政治家はもちろん、一流企業のトップらが戦略的身だしなみのプロとして、絶大な信頼を寄せる人物がいる。スタイリストの長友妙子さんだ。長年、人気ファッション誌のスタイリストとして活躍してきた彼女の元には各界の一流からのオファーが後をたたない。予約の取れないスタイリスト長友さんは「ズボラなファッションは会社のイメージダウンにつながる」と断言する。残念な装いが引き起こすマイナス面とは。

※生成AIで作成

「この間のあの服装見た? あれじゃ彼の株が下がるから、長友さん、なんとか言ってあげてよ」

一流企業の社長も集まる会合に招かれた時のこと。長友さんは友人の社長からこんな言葉を投げかけられた。それはある大企業の50代男性社長の服装のことだった。オフィシャルな場に、ダークな色のTシャツにジャケットという姿で現れたからだ。声をかけてきた社長はTシャツ社長とも親交があり、彼を思っての発言だったが、親しい仲でも直接伝えるのは気が引けるようだった。

Tシャツ社長はその装いを気に入っていたのか、同じような服装でさまざまな場所に出席していた。その姿は写真にも残っており、長友さんもそれを目にしていたという。Tシャツ社長がジャケットの下に着ていたのは、とろみ感のあるTシャツだった。

「この服装は引き締まった肉体を持つ方なら似合っていたと思います。しかし、この社長の場合は残念ながら違いました。とろみTシャツは一見、体形を隠してくれそうに思えますが、胸元が体にフィットしてしまい、Tシャツ越しにたるんだ胸が目立っていました。これではだらしない印象を与えてしまいます」(長友さん)

会社の代表ともなると、周囲はなかなか本音を言いにくくなる。だからこそ、自ら身だしなみに気をつける必要がある。長友さんのクライアントには「家族に言われて来た」という会社経営者も多いという。

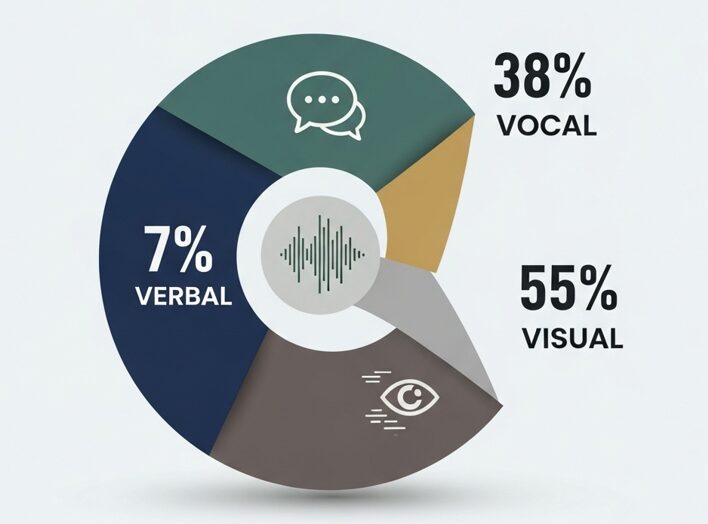

「戦略的装いについてお伝えするとき、私はよくメラビアンの法則を使って説明しています。米国の心理学者アルバート・メラビアンが人間のコミュニケーションについて提唱した法則です。この法則はビジネスの世界でもよく知られていると思いますが、メラビアンの研究によれば、人が人とコミュニケーションをとる時、視覚からの情報が55%を占めているそうです。つまり、見た目は最も多くの情報を相手に対して発信しているのです」(長友さん)

メラビアンの法則。言語情報(Verbal)7%、聴覚情報(Vocal)38%、視覚情報(Visual) 55%

装いは饒舌にその人を物語っていることになる。長友さんは、特に初対面の相手との面談や商談の時には注意が必要だという。ビジネスでは勝負の場面が幾度も訪れるが、相手にだらしない印象を与えると、取引に影響することもあるからだ。

「“自分の身だしなみにも気を使えない人”という印象を与えかねません。そんな人物が経営の細部まで気を配れるのかと疑問を持たれても仕方ありません。ルーズな身だしなみは社長の信用だけでなく、会社の信用を落とすことにもつながります。一流の社長たちは、身だしなみにも細部まで気を配る人が多い。男性社長でも、中には爪の手入れまで行う人もいるほどです」(長友さん)

社長は歩く広告塔であるという自覚が必要だ。

勘違いしていませんか? Tシャツにジャケットの落とし穴

※画像提供:PIXTA

最近は日本でもビジネスカジュアルが一般化してきた。「企業の代表こそ質素に見えるTシャツがカッコいい」と考える人も増えている。冒頭のTシャツ社長もその一人かもしれない。だが長友さんは、このシンプルに見えるTシャツ×ジャケットこそコーディネートが難しいと指摘する。

「まずは体形に合ったTシャツを選ぶことが大切です。ジャケットと合わせる場合はゆったりしたTシャツよりスリムなTシャツが適しています。ただし、不摂生が見て取れるような体形では似合いません。また、生地は薄手よりも、ややハリ感のあるものを選んでください」(長友さん)

さらに、合わせるジャケットも重要だ。

「時々、スーツのジャケットにTシャツを合わせている人を見かけますが、これはNGです。スーツのジャケットはフォーマルな印象になるよう、襟付きシャツに合わせて仕立てられています。そこにカジュアルなTシャツを合わせると、ちぐはぐな印象になります。Tシャツの場合は素材やシルエットがカジュアルなジャケットを選ぶべきです。」(長友さん)

Tシャツの起源は肌着だ。ヨーロッパでは今もその印象が強く、エグゼクティブがビジネスシーンでTシャツを着ることはほぼない。経営に集中するため服装をルーティン化したとされるApple創業者スティーブ・ジョブズは、黒のタートルネックにジーンズ姿が印象的だが、あの服装で受け入れられていたのは彼がアメリカの経営者だったことも関係しているかもしれない。そんなジョブズも銀行や投資家との面談の際には上質なスーツを着用していたという。つまり、TPOに合わせて服装を選んでいたのだ。

装いという教養

※画像提供:PIXTA

「ラフな服装が許されるのは“何者かになってから”です。何者でもない人がジョブズをまねても、さまにならないどころか信用を失います」(長友さん)

特に男性のスーツは歴史が長く、その起源は15〜16世紀まで遡る。長い伝統の中で服装マナーが培われてきた。そのため、ヨーロッパでは装いは教養と見なされるほどだ。男性は女性よりファッションの自由度が少ない分、正確なマナーが求められる。

スーツの起源はヨーロッパだが、現在のスタイルに落ち着いたのは米国という説もある。1960年代にはアイビールックが流行し、スーツはオシャレな男性の象徴的なファッションとなった。日本にスーツが定着したのは幕末以降。「洋服」と呼ばれるように外来文化であり、歴史はまだ浅い。西洋に倣い4つボタンや3つボタンのジャケットが主流だったが、その後、大正時代になると2つボタンで着丈の短いジャケットが普及した。欧米人に比べて背丈の低い日本人に合わせた改良だとも言われている。

服装ルールを知らずに、聞きかじり・見かじりで「カッコいい」「賢そうに見える」と自己流で取り入れると、思いとは裏腹に冴えないファッションになることも。今は何に対してもビジュアルが重視される時代。SNSの普及で社長の姿が世間の目に触れる機会も多くなっている。社長の装いは経営に直結するのだ。

実は前出のTシャツ社長も、今では装いを改め、Tシャツ姿は見られなくなった。ネクタイは締めないものの、襟付きシャツの姿が増えたのだ。

「装いはマナーとも言われますが、社長の場合はそれ以上の意味があります」

と長友さん。商品を売るときにブランディングが欠かせないように、社長自身もブランディングが必要なのだと長友さんは力説する。社長は会社を代表する存在で、会社の看板を背負うからだ。社長の装いは本人の印象だけでなく、会社のイメージも左右することを忘れてはならない。

※生成AIで作成

長友妙子(Taeko Nagatomo) スタイリスト

1983年より、ファッションスタイリストとして活動。芸能人、著名人、ビジネスエグゼクティブなどのスタイリングを得意とする。ブランディング、プロモーション、本番や現場も含め、思いや戦略が意図する通りに伝わるための、総合的なプロデュースを手がける。近年では研修や教育活動など、後進の育成にも力を入れている。経営者、起業家向けに「ビジネスが成功する装い」について伝える「長友スタイル講座」を主宰。詳しくは公式ページ

※執筆/社長onlineパートナーライター宮本さおり