マイナビに聞く「採用の新常識」選ばれる会社の5つの力

-

2025.09.17

- 人口減少と高齢化が進む中、企業の採用活動はますます厳しさを増しています。特に中小企業は、採用コストの負担も大きく、「十分な人数を採用できない」と漏らす企業も少なくありません。

では、どうすればこの難局を乗り越え、優秀な人材を確保できるのでしょうか。株式会社マイナビの栗田卓也氏に、最新の採用市場の動向と、企業が取り組むべき対策について伺いました。

「安定志向」の学生、転職に前向きな若手社員

栗田氏「当社では、2040年には約930万人分の労働力が不足すると予想しています」

開口一番、今後の採用市場は今以上に厳しくなるだろうと話す栗田氏。少子高齢化が進み労働人口が減り続けるという社会構成上、15年後には約1000万人規模で人材不足に陥ることが想定されます。

人材不足は企業の存続に直結します。

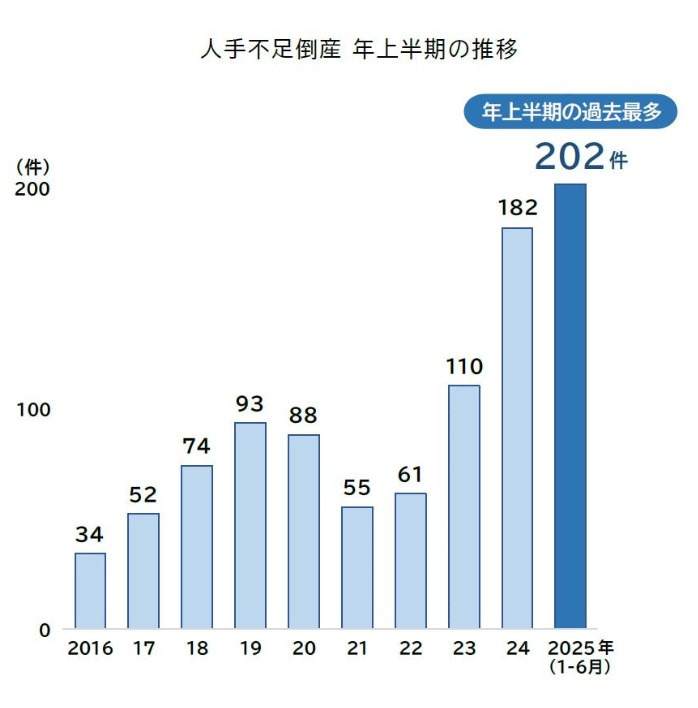

帝国データバンクの調査によると、2025年上半期、人材不足を理由に倒産した企業の数は202件と、2年連続で過去最多。

引用:帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)

優秀な人材の採用・定着は、これまで以上に難易度が高くなりますが、それでも人は採用しなくてはいけません。まさに超採用難の時代が到来しつつありますが、勝ち残っていくためには、時流に合わせた人材戦略を取る必要があるでしょう。

長年、採用市場を調査してきた栗田氏によると、この10年で最も特筆すべき変化は、求職者の「価値観の変容」だと言います。

学生は「好き」より「安定」を選ぶ

栗田氏「若者たちは、長引く景気の停滞やコロナ禍の経験から、長期的な経済不安を抱えています」

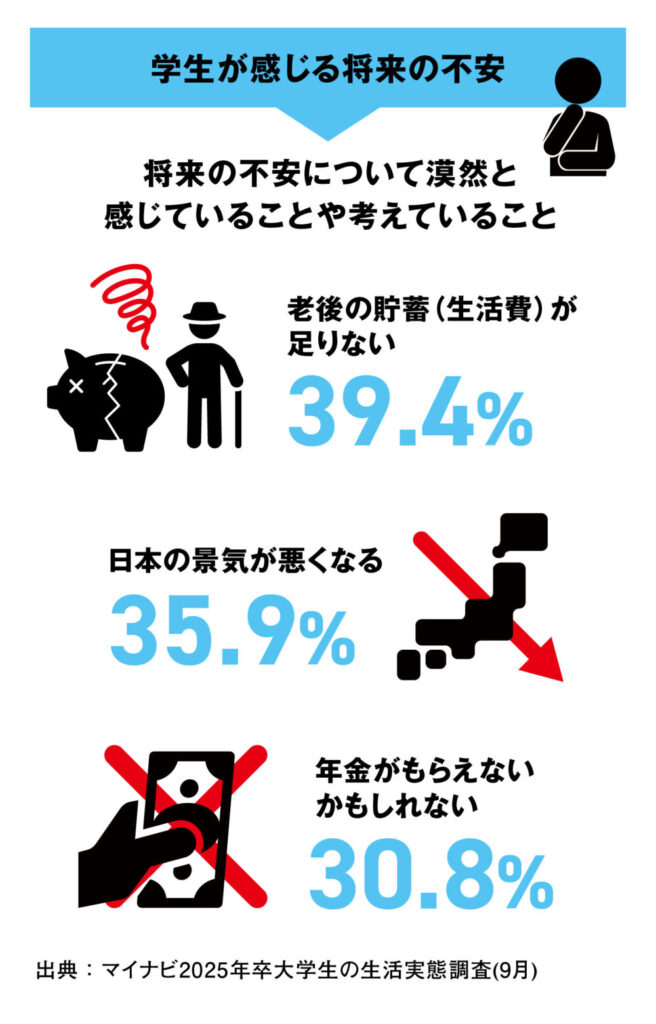

学生を対象にした調査では、彼らが抱えている将来への不安というのは、「老後の貯蓄が足りない」(39.4%)や「日本の景気が悪くなる」(35.9%)など、数十年後の未来に経済的不安に陥るのではないか…という視点が上位を占めました。

この不安を背景に持つ学生たちは、会社に対して「安定性」を求めるようになります。

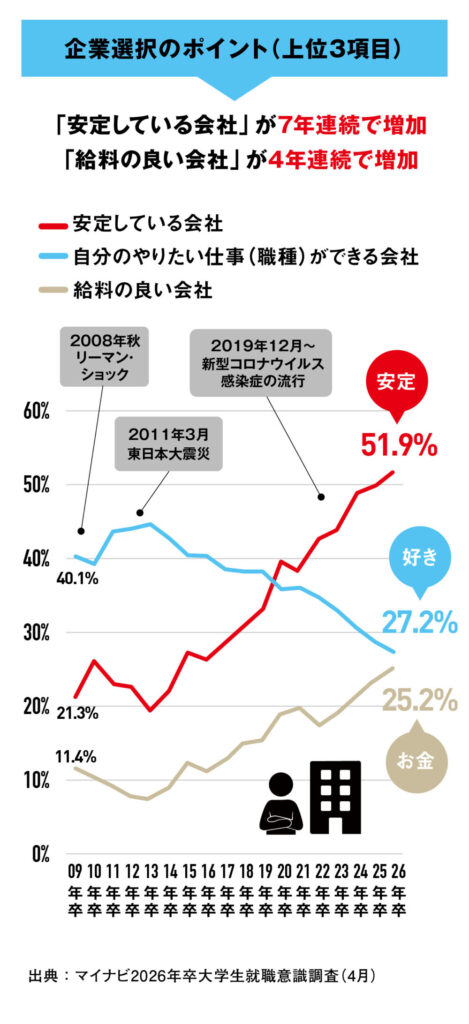

「安定している会社」を選ぶ人の割合は2016年から7年連続で増加し、2026年卒の最新調査では51.9%と半数を超えました。かつて重視されていた「自分のやりたい仕事ができるか」は、3割未満(27.2%)にまで減少しています。

栗田氏「ですが、現在の学生たちの考える『安定している会社』とは、大手企業という意味ではありません。経営基盤がしっかりしている会社であること、自身がきちんと成長できる環境であること、この2点を備えている会社のことを指しています」

学生たちが「成長する環境」を求めるのにも理由があります。彼らの多くは「会社員としての給与だけだと人生100年時代を乗り越えられないのでは?」と感じており、自分自身の市場価値を高めることで、安定した生活を手に入れたいと考えているのです。

若年層は転職に肯定的

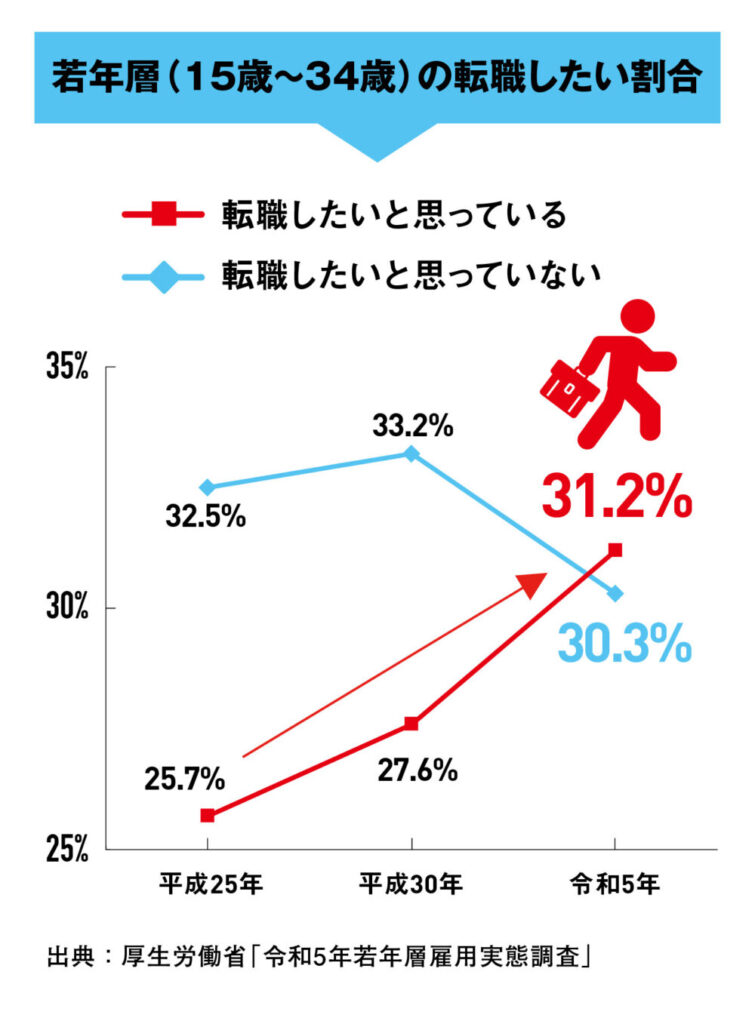

この十数年で、終身雇用制度への信頼は大きく崩れ去りました。その結果、若年層(15~34歳)では、「転職したいと思っている」層の割合が「転職したいと思っていない」割合を上回っており、彼らにとって転職はもはや特別なことではなく、「転職するのは普通だ」という認識が広まっていることが分かります。

栗田氏「若い世代は副業や兼業にも前向きです。投資も含めて、収入源は複数ある方がいいと考えている人が多いのも特徴でしょう」

また、働き方に対する価値観も変化しています。

特に20代は、仕事とプライベートの区別を明確にする傾向が強く、「勤務時間外の仕事の連絡を拒否したい」と考える人が69.5%にも達します。一方、50代では48.4%(全世代平均は62.3%)。こうした価値観のズレは、放置しておくと若手の離職につながる可能性があるため注意が必要です。

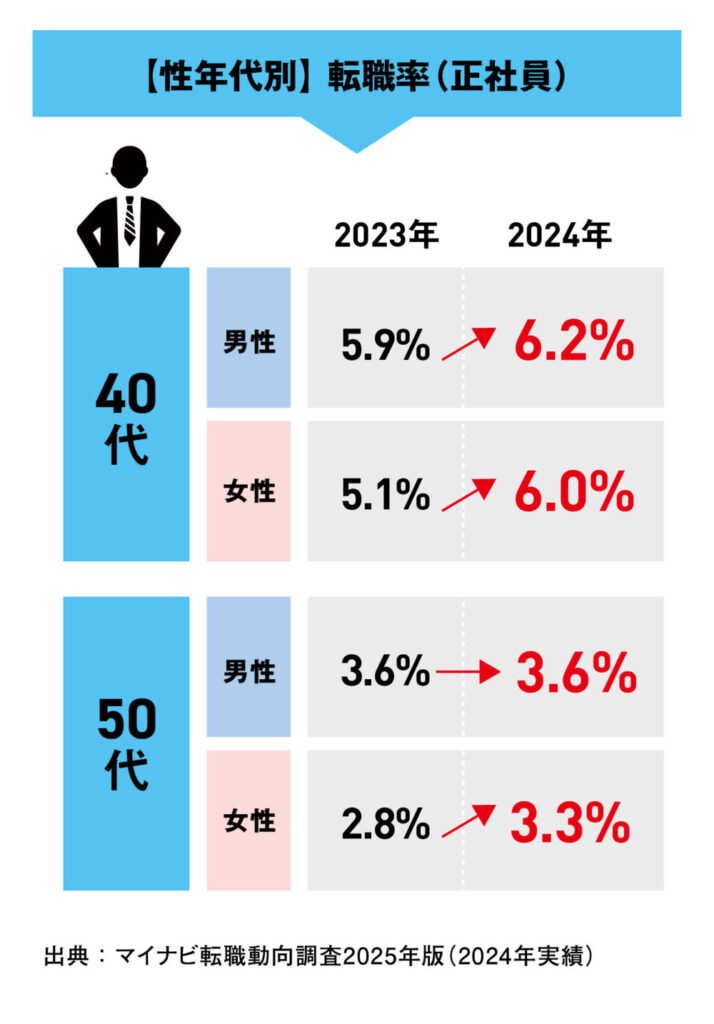

40代・50代の転職市場も活況に

栗田氏「かつて『ガラスの天井』と言われ、転職が難しいとされてきた40代・50代ですが、高い専門スキルを持つ人材は、年齢に関わらず企業から求められるようになりました」

最近よく耳にするのは、金融機関に勤めていたベテラン社員が民間企業へ転職するというケースです。中小企業から中堅企業へとフェーズアップするとき、企業側ではより専門的な財務知識と経験を持った人材が、喉から手が出るほど欲しくなります。そこで、金融機関で経験を積んだ社員を引き抜き、財務責任者として迎えるのです。

このように、高スキル人材は40代・50代でも他社で活躍するチャンスが十分にあります。

一方、逆の側面から見ると40代・50代社員の流出リスクが高まっているということでもあります。優秀な人材であれば年齢に関わらず転職できるため、「あの人はずっとウチで働いてくれると思っていたのに…」という人材も、あっさり退職されかねません。

栗田氏「フォローすべきは若手だけではありません。40代は、定年や再雇用を見据えて今後のキャリアビジョンを見直す節目。今後、この会社で働き続けるかどうかをシビアに見ています。なかには『この会社で働き続けていいのだろうか?』と考え、給与が下がってでも新しい環境で挑戦する人もいます」

夢を追う性質の退職も、転職先があるからこそ叶うこと。ミドル層の転職市場は、想定以上に活況だと知っておく必要があります。

「賃上げ」は、もはや大前提

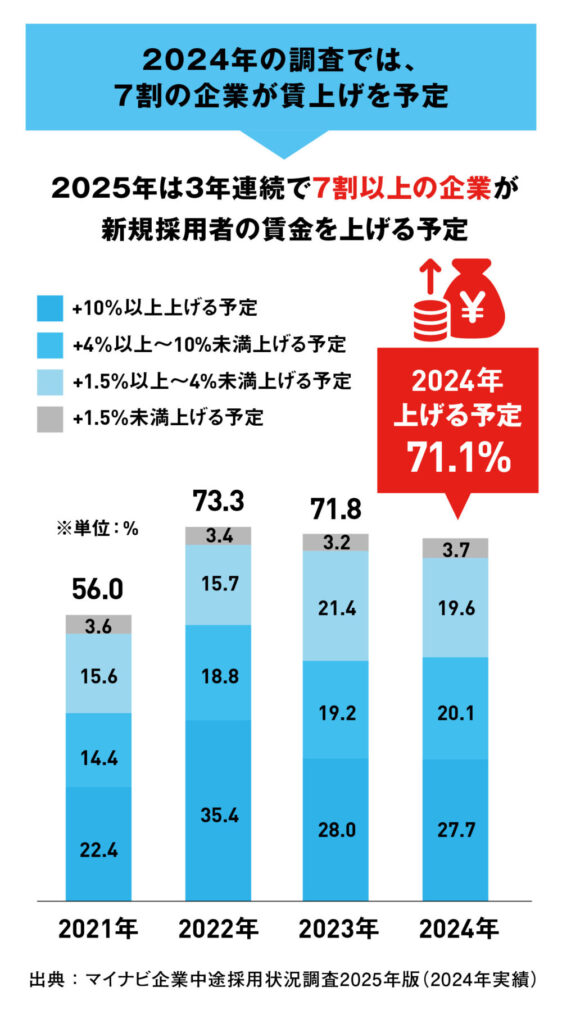

そして、企業の懐を圧迫している、賃上げトレンドも見逃せません。

近年の賃上げの波は、大手企業だけでなく従業員3~50名の小規模事業者にも広がっています。2025年の調査では、7割以上の企業が新規採用者の賃金を「上げる予定」と回答しており、賃上げはもはや当然のこととして、採用における差別化ポイントではなくなりました。

それどころか、賃上げをしないことは致命的なマイナスになる可能性が高いのです。とある調査によると、賃上げを実施していない企業では、従業員数が減った割合が約半数に達しており、人材定着において影響を及ぼしています。

なお、転職活動を開始する理由のトップは「給与が低かった」から、そして、転職先を決定した理由のトップも「給与が良い」こと。ここ数年の物価上昇におされ、給与への意識がさらに高まっているため、賃上げは人材定着のための前提条件となっていることが分かります。

採用成功の鍵は「EVP」と「柔軟な人員配置」

価値観の変容、そして、年齢問わず転職が一般的となっている今、企業側は具体的にどのような対策を講じるべきでしょうか。

栗田氏「求職者から選ばれる企業になるには、EVP(Employee Value Proposition)の充実が不可欠だと考えています。EVPとは、企業が従業員に提供するさまざまな価値のことで、これを高めることで従業員のエンゲージメントが向上すると考えています。」

優秀な人材を確保し定着させるためには、「従業員にどのような価値を提供できるか」を、企業側が真剣に考える必要があるのです。

そして、EVPを充実させるポイントは次の5つ。

①評価制度: 公平性の担保。会社の考え方や従業員への想いを反映させるものであること

②キャリア形成:AI学習支援やキャリア相談室の設置など、従業員の成長を支援する環境を提供する

③企業文化:会社のパーパスや理念を明確にし、従業員が働く意味を「腹落ち」させる

④職場環境:各世代の価値観の変容に合わせた働きやすい環境を整備する

⑤福利厚生:住宅補助や休日・休暇の取得しやすさ

社員が「この会社で働き続けたい」と思える環境を構築することが重要です。

正社員だけじゃない「柔軟な人員配置」も検討しよう

50代・60代が退職していくと、今後さらに労働力不足は深刻化します。そこで、次世代の人材活用方法におけるキーワードは「柔軟性」になるでしょう。

栗田氏「なにも、すべての業務を正社員でまかなう必要はないのです。重要なのは、自社が行っている業務内容を整理し、外部に委託できる業務やリモート対応可能な業務を特定し、柔軟に仕事を外に割り振っていくことです」

タスクを細分化して整理することで、社員が行うべき業務なのか/外注でも可か、オフィスで行うべきか/リモートでも可能かといった区分けができるようになります。

その結果、50代・60代の専門職フリーランスや、地方に住む優秀な人材にオンラインで業務を委託することも可能になるでしょう。例えば、人事の専門スキルを持ったフリーランスに、評価制度の構築だけを依頼という手法も取れるようになります。

限りある労働力を効率的に活用し、企業の戦力とするためにも、経営者が自ら率先して、柔軟な人材活用に取り組む必要があるでしょう。

その他のトレンドと、今後の戦略

人材市場の大きなうねりとしては、先に述べたような「価値観の変容」「ミドル層の転職市場の変化」そして「賃上げ」がありますが、そのほか手法論的なトレンドも無視できません。

自社サイト、総合求人サイト、紹介会社のほか、ダイレクト型リクルートサイトやSNSを使った情報発信など、採用メディアを複合的に活用することが重要です。

今や一日平均81.1分スマホをを見る時代(※マイナビ 2025年卒大学生のライフスタイル調査(2024年1月))となっており、動画を利用し企業イメージを伝えていくことは中堅・中小企業にとっても必須となっています。

採用サイトに記載する文言についても、「社員同士の仲が良い」「20代から活躍できる」といった、ありきたりな表現では求職者には全く響きません。欲しい人材を表現する際に「明るくてコミュニケーション力が高い」といったあいまいな表現も、採用に失敗する企業がやりがちなミスだと栗田氏は言います。

これからの採用戦国時代を生き抜くためにも、これらのトレンドを踏まえ、長期的な採用戦略を考えていく必要があるでしょう。なによりも、経営者自身が採用にコミットすること、また、経営戦略の中でも重要な課題と認識し、ビジョン・理念・パーパスを人材採用に落とし込んでいくことが大切です。