出版したら何が変わるのか? 著者とマーケ担当者が語る、その効果

-

2025.03.15

- ブランディングやマーケティングを目的に書籍出版を考える経営者が増えていますが、書籍が作られるまでにはどんな工程があり、実際にはどれほどの効果があるのでしょうか? 『マンガでカンタン!相続は7日間で分かります。』を執筆されたミカタ税理士法人の土肥隆宏氏と、マーケティング担当の宮下氏に、その後の変化やビジネスへの影響について伺いました。

出版プロデュースの詳細はコチラです。

いち従業員が書籍を出版、なぜ?

『マンガでカンタン! 相続は7日間でわかります。』は、母親に相続を丸投げされてしまった主人公・フジイさんが、すご腕税理士・土肥先生から、7日間で相続の基礎知識をレクチャーしてもらう……というストーリーで展開する実用書。この「土肥先生」のモデルとなっているのが、著者である土肥隆宏氏です。

書籍『マンガでカンタン!相続は7日間でわかります。』(2024年8月発行 Gakken)と、登場人物

普段の土肥氏は、東京・大阪に本社、国内各地に複数の支店と提携事務所を持つミカタ税理士法人の職員として働いています。税理士となって15年、大手税理士法人のいち職員である土肥氏が本を出版することになったのは、出版社とのつながりのある取引先から声をかけられたことからでした。

「ミカタ税理士法人では、基本的にやりたいことはやらせてもらえる環境なので、事業承継や相続についての書籍出版などもできたらいいなと思っていましたが、なかなかできていない状態となっていました」(土肥氏)

税理士は、そのビジネス特性や取り扱う内容からも、書籍を出版をする人が多い職業です。ですが、ミカタ税理士法人マーケティング担当の宮下氏によると、出版社への企画提案などの社内リソースをとることが出来ず書籍化ができない状態が続いていたといいます。

しかし、今回は出版社からの提案だったということもあり、通常業務の傍ら執筆することが決定します。

「編集者から提案されたのが『マンガ』だった、という点は大きいです。いわゆる法律の勉強という堅い本ではなく、一般の方向けに、マンガという柔らかい形式で分かりやすく説明する。当社としても新しい取り組みだったので、挑戦してみることになりました」(マーケティング担当・宮下氏)

より分かりやすく、寄り添った内容に

出版社から企画を持ち掛けられてすぐに、具体的な構成案を決める会議が始まりました。要した期間は2カ月以上。マンガを通じて「わかりやすく」伝えることをコンセプトに据えた以上、目次・構成にはかなりこだわったといいます。

「相続について、皆さん知らないことが多いのです。毎年、150万人ほどが亡くなります。相続税が発生するのは、そのうち9.6%です。その中で、毎年税理士に確定申告を依頼しているという方はほとんどいません」(土肥氏)

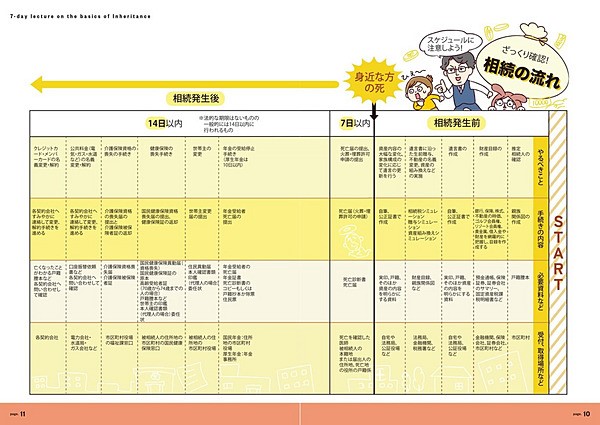

ただし相続というのは、もちろん相続税が課せられるケースだけではありません。多くの人には何かしら資産がありますから、人が亡くなれば、それを受け継ぐための相続は発生します。 本書でも冒頭に「相続は突然に…」と紹介されていますが、相続の発生時期は予期することができませんし、さらに短い期間で、さまざまな手続きを行う必要があるので「いつか起こるんじゃないか」と不安に思う人、実際にいま困っている人が多いテーマなのです。

土肥氏と宮下氏は、企画段階からそのような読者に向けて「寄り添った本にしたかった」と話しています。

企画から出版まで約1年! 長いようで短い制作期間

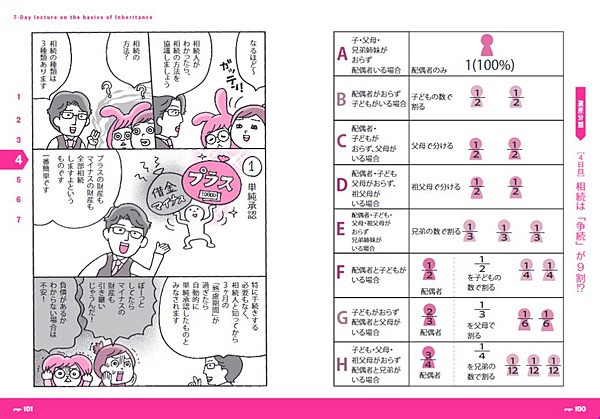

複雑な相続制度をマンガで説明(引用『マンガでカンタン!相続は7日間で分かります。』)

2~3カ月の企画会議を経て、本に盛り込む内容を決めたら、いよいよ取材が開始します。先立って決めた目次構成案に沿って、編集者とマンガ家から取材を受けます。2~3カ月、毎週のように時間を取って話を詰めていきます。

取材が完了したら、マンガ家と編集者・ライターによる原稿作成が行われ、「ラフ」と呼ばれる大まかなマンガの原稿と構成が上がってきたら、著者チェックに入ります。マンガ内のセリフやキャラクターの動き、本文内で使われている法律用語が適切かつわかりやすい言い回しなのか、に着目しながら進めていきました。

「チェックには私ともう一人社内の人間に加わってもらいました。原稿が上がってきたらあとは確認するだけなので、時間さえ捻出できればあとはやるだけでしたね」(土肥氏)

「終わってみればあっという間でしたね」 そう語るのはマーケティング担当の宮下氏です。取材が終わってからは、原稿チェック→修正→チェック…のラリーが続きますが、「それも1週間単位で重ねていけば、思ったよりもあっという間に終わります」(土肥氏)

情報の棚卸しにも、書籍制作は有効

書籍を作っていく過程で、ライターや編集者による取材が行われますが、話し手となる著者にとっては頭の中を整理する時間にもなります。土肥氏の場合は、相続税に関する手続きには通じていましたが、一般の方にわかりやすく相続を伝えるとなると、税の話だけでは収まらない説明が必要であるとわかったと言います。

「人が亡くなると、税務的なこと以外にもさまざまな事務手続きが発生しますよね。銀行や自治体へも手続きをしに行かなくてはいけません。相続税については専門家ですが、そのほかのことは一から調べる必要がありました」(土肥氏)

既に持っている知識を整理しながら、新しい知識も獲得していくきっかけにもなるのが、取材による思わぬ効果だと言えるでしょう。

出版後、社内に「相続」の専門家が芽吹いた

そうして制作された書籍『マンガでカンタン!相続は7日間で分かります。』は、2024年8月、お盆を過ぎたころに全国の書店に並びました。期待されるのは、読者からの問い合わせですが……

「はっきりとはわからないんですよね。直接『本を読みました!』と、相談に来る方が激増したわけではありませんでした」(土肥氏)

それもそのはず。ミカタグループの顧客は主に法人であり、本作の読者は基本的に一般消費者が対象です。

一方で、社内における認知度向上にはかなり効果があったと言います。たとえば、既存の顧客から相続について相談を受けたとき。土肥氏ではない人物が担当している場合、「そういえば社内に、相続に詳しい土肥という人物がいます」というように話が進むこともあると言います。

社内における影響は他にも。

「『相続のことを学びたいんです』と言って、自主的に勉強したり、案件に手を上げる従業員が明らかに増えました。そういう意味では、意欲を刺激したと言えると思います」(宮下氏)

「社内外での認知度は上がりましたし、相続に興味を持つ税理士が社内から生まれてきているという点は非常に嬉しく思います。」(土肥氏)

専門性を活かした情報発信に、書籍出版は有効

実際に書籍を出版してみて、どのような人に書籍出版が向いているかを土肥氏に尋ねるとーー

「専門性が高く、一般の方にはわかりにくい分野を扱っている方ほど、出版は向いているのではないかと思います」

「例えば、ひとくちに『税理士』と言っても、専門性は細分化されています。そのため、一般の方にとっては、どの税理士が自分に適しているのかを判断しにくいものですが、書籍を出版することで『その道の専門家』だというポジションが取れ、顧客に安心感と信頼感を与えることができるのではないでしょうか」(土肥氏)

土肥氏は、書籍出版によって、初対面の人からも一定の信用が得られやすくなったと感じています。「面談に行った後、調べられることがあるのですが、本を出しているとなると話がスムーズに進むことが多いですね」

また、マーケティング担当の宮下さんは「相続のように自分ごととして捉えにくいテーマや、法律などの複雑でわかりにくい分野を扱っている業種の方は、書籍を出版することで顧客の課題解決に貢献できるのではないかと思います」と言います。

専門知識を分かりやすく伝える工夫も多い(引用『マンガでカンタン!相続は7日間で分かります。』)

時間の確保が課題だが、書籍出版にはメリットが多い

日常業務の傍ら、1年間かけて書籍を出版した土肥氏。その経験をどのように感じているのでしょうか。

「税務に関する専門書を出版される税理士さんは大勢いますが、『一般の方向けに』『マンガでわかりやすく』という点を意識して本づくりができたことは、非常にチャレンジングな取り組みだったと思いますし、日ごろの税理士業務では得られない経験ができました」(土肥氏)

最後に、書籍出版を勧めたいと思える人物像について聞きました。

「一般の方に対して信頼感・安心感を持ってもらうには、どう伝えたらいいか?と思い悩んでいる経営者や士業の方は、書籍出版を考えてもいいと思います」(土肥氏)

「書籍を出版したことで、対外的な告知効果はありました。当社はもちろん、出版社からもプレスリリースを発信してもらいましたし、ニュースの提供に一役買ったという印象があります。また、『社内の共通言語』が確立できたことも良かったです。本に載っていること=会社としての考えとして固めて提示することができるようになったわけですから。相続を勉強したいという従業員の教材としても活用できていますね」(宮下氏)

書籍はブランディングやマーケティングに効果がある、と言われることが多いですが、実際の効果については、なかなか話を聞く機会が少ないもの。土肥氏の経験から、ぜひ改めてその効果を考えてみるのもいいかと思います。

出版プロデュースの詳細はコチラです。