世界標準の経営戦略とは?高生産性を生み出す経営戦略の秘密

-

2025.08.08

- 海外視察を通じて、日本企業が世界の標準から世界の潮流から乖離している現状が明らかになりました。特にデンマークやドイツは、日本よりも高い生産性を誇り、短い労働時間で大きな成果を出しています。その背景には、優先順位付けのための『引き算の思考』、国内市場ではなく『世界市場』を最初から視野に入れた戦略、そして『外部連携』を重視する経営手法があります。

生産性が高い国の経営手法

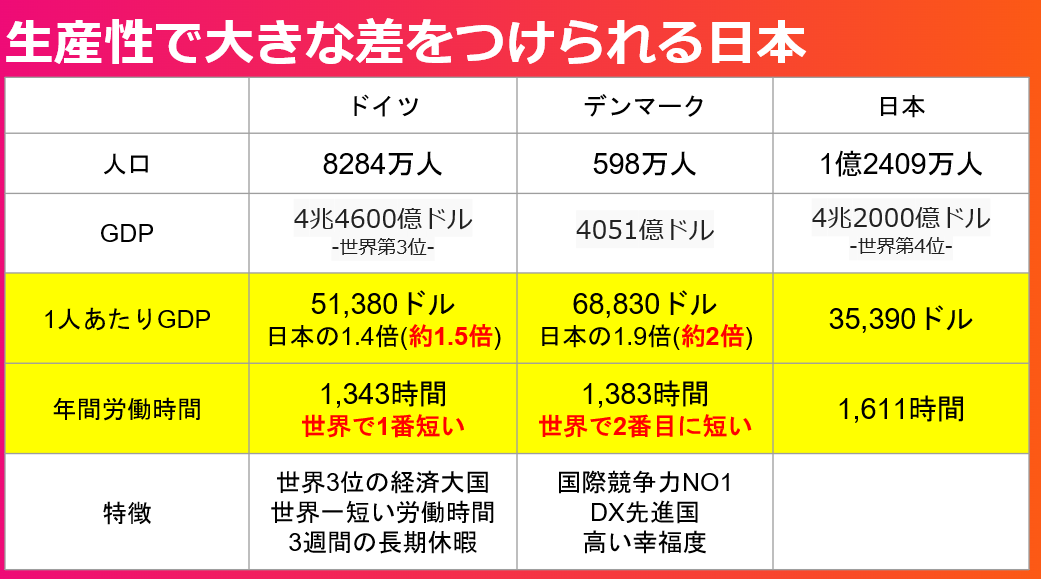

※平日は16時に帰宅し、夏には3週間の長期休暇を取ります。それにも関わらず日本よりも約2倍生産性が高いのです。

デンマークとドイツの事例が参考になります。

ドイツは、日本の人口規模ながら世界第3位の経済大国に成長。一人当たりのGDPは日本の約1.5倍です。年間労働時間は世界で最も短く、3週間の長期休暇を取得できる、非常に生産性が高い国と言えます。

また、人口600万人のデンマークは、一人当たりGDPが日本の2倍で、国際競争力も世界ナンバーワンを誇ります。DXも進んでおり、午後4時には帰宅するワークライフバランスを実現している国です。

このような生産性の高さは、単に国民が優秀だと言えません。そこには明確な戦略の違いがあります。

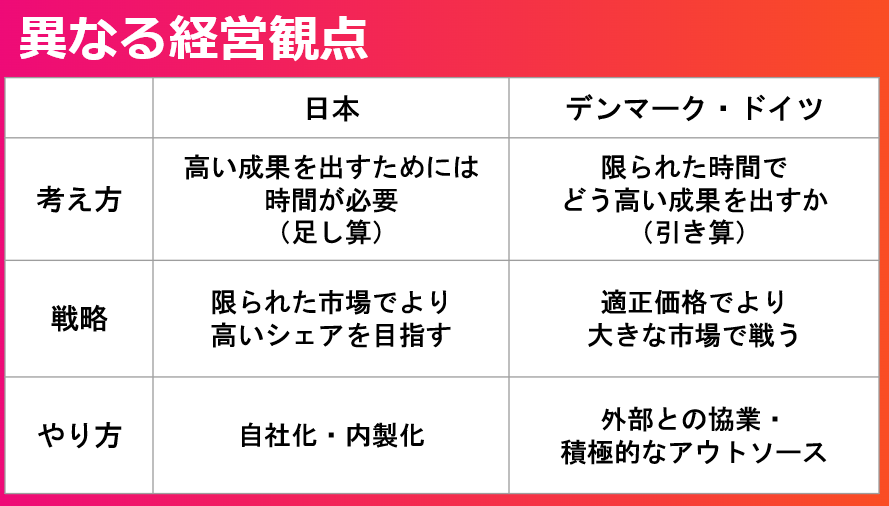

1つ目は、「引き算の思考」です。

日本企業が何か付加価値を高めようとする際に時間を「足す」発想をするのに対し、デンマークやドイツでは限られた時間の中で最大の成果を出すために「何を優先し、何を優先しないか」という引き算の発想を重視します。

2つ目は、「市場の捉え方」です。

日本企業が国内市場でのシェア拡大を目指しがちな一方、デンマークやドイツの企業は、自国の市場が小さいことを認識しているため、最初から「世界市場」で適正な品質の製品を適正な価格で販売することを視野に入れています。

3つ目は、「外部連携の積極性」です。

日本企業が自社での内製化を重視する傾向があるのに対し、デンマークやドイツでは積極的にアウトソースを進め、特にドイツでは研究所や大学との連携が非常に盛んに行われています。

これらの違いが、効率的な働き方の差を生み出しているのです。

日本が停滞している要因

デンマークやドイツで実践されている経営手法は、実は彼らだけの特別なものではなく、船井総合研究所が視察した韓国、インド、アメリカでも当たり前のように行われています。

しかし、日本は国際的な競争力向上に課題を抱えている状況にあります。

例えば、韓国は一人当たりのGDPで日本を抜き、インドは既に全体GDPで日本を抜き去り、世界第4位の経済大国となりました。アメリカは今も持続的な成長を続ける世界最大の経済大国です。

こうした日本と海外の戦略の違いが、経済的な停滞に繋がっていると指摘する専門家もいます。日本の課題について、アメリカの経済ジャーナリストであるリチャード・カッツ氏は、著書:「失われた30年」に誰がしたの中で3つのポイントを指摘しています。

1つ目は、「創造的破壊の不在」です。

世界では、Amazonが書店業界を、テスラが自動車業界を、Uberがタクシー業界を変革したように、古い仕組みが新しいものに置き換わる「創造的破壊」が進んでいます。

しかし、日本では大手企業や業界を「守る」ことに注力し、これが成長を阻害しているとカッツ氏は指摘します。デンマークでは企業自体を保護せず、そこで働く「人」を保護する方針が取られているのに対し、日本は逆の状況にあるようです。

2つ目は、「オープンイノベーションの遅れ」です。

世界では、自社だけでのイノベーション創出が困難な時代において、研究機関や大学、スタートアップなど外部との連携によって新しい価値を生み出す「オープンイノベーション」が主流になっています。

しかし、日本では「オープンイノベーション」という言葉は広がりつつも、実態としては「クローズドイノベーション」、つまり垂直統合型の自前主義が依然として主流となっています。

3つ目は、「ガゼル企業の少なさ」です。

ガゼル企業とは、俊敏に動き、高い成長率と雇用創出を誇る新興企業を指します。アメリカ、韓国、インド、ヨーロッパでは、これらのガゼル企業がGDP成長を牽引していますが、日本ではその割合が圧倒的に少ない現状です。カッツ氏によれば、これは方向転換が難しい「エレファント企業」と呼ばれる大企業が、新しい企業の成長を阻害しているためと指摘されています。

経営者が今こそ取り組むべき「グローバル化」の視点

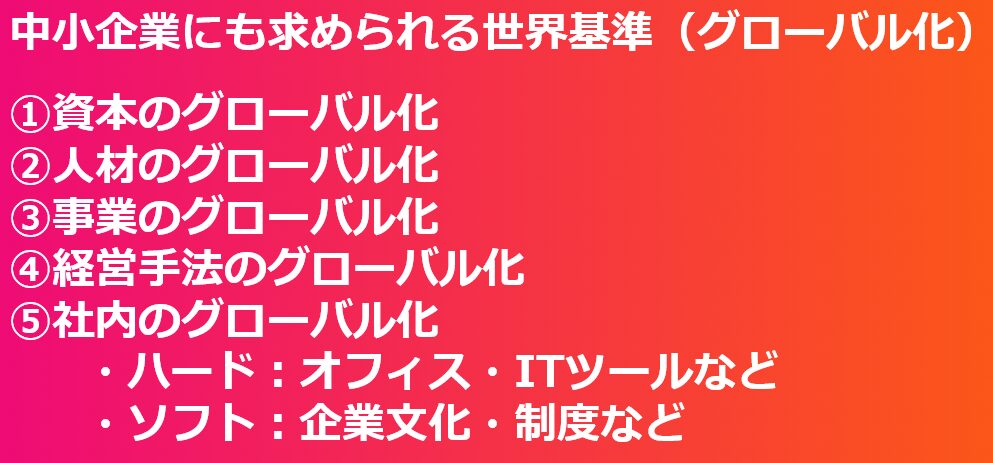

国内での②が進む中で、国内事業の企業でも④⑤は世界基準が必要になります。業界基準・日本基準だけでなく世界基準を知る機会を増やしていきましょう。

これまでの記載の通り、日本は世界標準から外れて停滞している状況にあります。しかし、これは日本企業にとって変革のチャンスでもあります。特に中小企業の経営者には、今こそ世界標準の経営手法を取り入れる「グローバル化」の視点が求められます。

グローバル化と聞くと、海外での事業展開や資本のグローバル化を想像しがちですが、国内事業のみの中小企業でも取り組めるグローバル化は多岐にわたります。

まず注目すべきは、「人材のグローバル化」です。現在、日本国内では外国人労働者が増加しており、職場における多様性は今後さらに加速すると考えられます。このような環境下で、日本の昭和型経営や日本式経営に固執することなく、世界標準のマネジメントを学び、積極的に取り入れていくことが重要です。

次に、「社内のグローバル化」も不可欠です。これは単に外国人材を雇用するだけでなく、オフィス環境、ITツール、企業文化、人事評価制度といった社内インフラ全体を世界標準に適合させていくことを意味します。

例えば、シリコンバレーのような創造性を促すオフィス設計、世界で一般的に使われているITツールの導入、多様な価値観を受け入れ、グローバル人材と共に働ける企業文化の醸成、そして世界基準に見合った人事評価や社内制度の構築が挙げられます。業界基準や日本基準に留まらず、世界基準を知る努力こそが、今後の企業の成長を左右する鍵となるでしょう。私たち船井総合研究所は、多様な国々の企業や日本の経営者の方々との対話を通じて、この必要性を強く実感しています。

海外視察で実際に体験する

こうした世界標準の経営を肌で感じ、自社に取り入れるには、実際に現地に赴くことが最も効果的な手段です。

船井総合研究所では、今年度も年間4回の海外現地体験を企画しています。既にインド、デンマーク、ドイツへの視察を終え、今後は2024年9月にアメリカ、11月には韓国を予定しています。9月のアメリカ視察では、世界のイノベーションの中心地であるシリコンバレー(サンフランシスコ)と、テキサス州を訪問します。テキサスでは、最先端のイノベーションが集積しています。

テキサスでは、ドローン配送や無人トラック、無人タクシー(Waymo)などが既に実用化されている現状を目の当たりにできます。リチャード・カッツ氏を招き、日本の経営者に向けたメッセージを直接お聞きする機会も設けております。また、地元スーパーでありながら売上6兆円を誇るH-E-Bの地域密着戦略、高成長IT企業であるZohoが敢えて非効率に見える農場でのオフィスづくりを行う理由、全米トップクラスの成長率を誇るフリスコ市の最新イノベーションセンター、没入体験型モールなどへ行きます。さらに、アメリカ最大の通信会社AT&Tの事業変革への取り組みや、テキサスに進出し成功を収めているオープンハウスグループのような日本企業の事例からも学ぶことができます。

9月7日から13日までの7日間で、残席は残り少なくなっておりますが、ご興味のある方はぜひご検討ください。詳細は特設ホームページのこちらにてお問い合わせいただけます。